Шел Иван Большой Колпак по дороге от Ростова к Угличу, просил встречных:

Шел Иван Большой Колпак по дороге от Ростова к Угличу, просил встречных:

покажите мне обвитого узищем! Сколько греха на Русском царстве, столько и уз на нем. Не знаю кто, не знаю где, тянет меня! Как сама земля тянет, ибо есть он — начальник мира.

Миновал Иван Большой Колпак село Демьяны, пил воду из речки Ишны, говорил людям, сильно сокрушаясь:

— Господи! Какие вы мелкие! Овцы и овцы! Не в прародителя вашего, не в Демьяна Куденеича, старорусского богатыря! Сожрут вас волки. Имя тем волкам Литва.

Шел Иван Большой Колпак — через Шугорь, через Борушки, мимо села Согило по темному бору, над Устьей-речкой, и стал перед ним, как гора Света, белый монастырь святых князей Бориса и Глеба.

«Вот он кол, к которому веревкой меня привязали и притянули».

Был Иван Большой Колпак сед от старости, подвигами да пророчествами знаменит, потому и встречал его у Святых ворот игумен с келарем, со всей монастырской братией.

Иван покрестил всех скорехонько и рукой на них махнул.

Недосуг! Недосуг!

Пробежал мимо и — в Просфорный дом, а там в подвал, сел под каменным столпом, держащим своды, и рукою вниз тычет, в каменную щель лестницы:

— Ключ несите! Отпирайте запоры!

Какая у блаженного власть! Одет хуже нищего. Кафтан с боярского плеча, но прорех больше, чем кафтана. Всей самости — железный колпак. Однако же суматохи больше, чем от воеводы. Кинулись за ключами, отворили монастырскую темницу, и сошел Иван во тьму и аукал, как в чистом поле:

—Ay! Ay! Где ты — начальник мира?

Грамотей-иноземец, прозванный Никола-Мели-Емеля, смекнул:

—Иринарх ему, что ли, надобен? Иринарх по-гречески — «начальник мира».

На ощупь сыскал блаженный Иринарха, взял за руку и повел из черной ямы на свет, к печам, где просфоры испеклись, в тепло, где от хлебного духа люди все добрые и веселые.

«Вот он ты каков, тяга моя! Сам с пенек и к пеньку приторочен. Зачем в тюрьму себя спрятал? Тебе от людей не велено хорониться».

Был Иринарх ростом невелик, лицом русский человек: ни бел, ни черен, кругловат, глаза в глазницах, как в колодцах, кругом темно, да в них синё, будто в небесах. Один нос выступает от вечного поста, но и тот круглый — гриб-дождевик.

Возликовал Иван Большой Колпак, чуть не пляшет.

— Ай, прост Илюша! А уж труженик — у Бога ныне этакого на всей земле нет, — и все гладит затворника, все целует. — Илюша! Илюша!

— Иринарх ему имя, — подсказал блаженному инок Тихон.

— У отца с матерью Ильей рос, — и поглядел на Тихона, головой качая. — Ты пятки маслицем подмазывай, пригодится.

Тотчас и поредела черная толпа: блаженный брякнет, а ты потом живи-тужи с его накляпкою. Но Иван уж с одним только Иринархом беседовал:

— Не сомневайся, Илюша! У Господа ты есть «Начальник мира». Я и не ведал, что к тебе послан.

Помню тебя. В Ростов к тебе приходил, в монастырь Лазаря, когда из Бориса и Глеба взашей тебя погнали, за пенек твой да за цепи. — Бухнулся вдруг в ноги затворнику, припал лицом к железным оковам. Потянулся к пеньку, что Иринарх держал в руках, принял, как дитя, покачивая, обводя братию смеющимися глазами.

— Вам и невдомек, бедные, за что брат ваш к плахе себя цепью приторочил! А все из-за бояр. Они, шустрые, вольных слуг своих, как собак, на цепь посадили, а ему — кого? Самого себя и посадил.

Взял Иван горячую просфору с противня и, сняв колпак, преломил с Иринархом.

«Цепь-то, гляжу, в три сажени. Коротка. Еще не пропала матушка-Русь, еще только пропадает. Но быть ей во лжи, как свинье в грязи, по уши. И будет твоя цепь длиною от Москвы до Иерусалима».

Иринарх пугался принародных слов блаженного, ежился, таращил глазки, не зная, куда девать их. Блаженный смилостивился: «Пошли, покажу жилье твое».

Взял за руку, повел в храм Бориса и Глеба, потом в церковь Сергия, ставил на царское место, где Иван Грозный молился. На дворе возвел его на могильную плиту чернеца и опричника Ивана Чоботова.

«Прежние грехи носит и унесет с собою смиренный царь Федор Иоаннович. А те грехи, что нынешние люди скопили, тебе таскать».

Обошли они монастырь кругом, все четырнадцать башен, и, наконец, Иван Большой Колпак стал у восточной стены, где была келия. Приметное место — арка узорчатая, в арке оконце с решеткой.

— Довольно с тебя тьмы! На свету будешь жить, на людей смотреть, — и засмеялся, утирая слезы. — Как поглядишь, так и прибавишь цепь на сажень. Тебе уж и нынче пора надеть сто медных крестов. А каждый крест пусть будет в четверть фунта.

— Прости, отче! Не утруждения страшусь, страшусь не исполнить воли Господа, через тебя ниспосланной. Где же мне меди-то столько взять?

— Бог даст, — сказал Иван. И вошли они в келию, и никто им не посмел перечить.

И вошли они в келию, и никто им не посмел перечить.

Иринарх стоял, держа в руках дубовый пень, Иван же сидел молча, лишь колпак железный крутил на голове так и сяк. Когда смерклось, сказал:

— Даст тебе Господь Бог коня. Никому на том коне не ездить, кроме тебя. Сесть и то не посмеют. Но дивиться тому коню будут даже иноплеменные люди... И еще открою. Господь назначил тебе быть учителем. Станешь от пьянства отваживать... Ох, перепьет Русь, не зная меры. Ох, и тошно ей будет! За то пьянство, за то беззаконие наведет Господь на нашу землю иноплеменных. Но и они тебя прославят паче верных.

Поцеловал блаженный Иринарха, погладил по голове, по щекам, улыбнулся и ушел.

Минуло двадцать лет, как один год. Все, что сказал Иван Большой Колпак, то и свершилось.

Через день-другой явился в монастырь посадский человек, принес Иринарху тяжеленный медный крест. Перелили тот крест на сто крестов, и водрузил их на себя затворник с великой радостью.

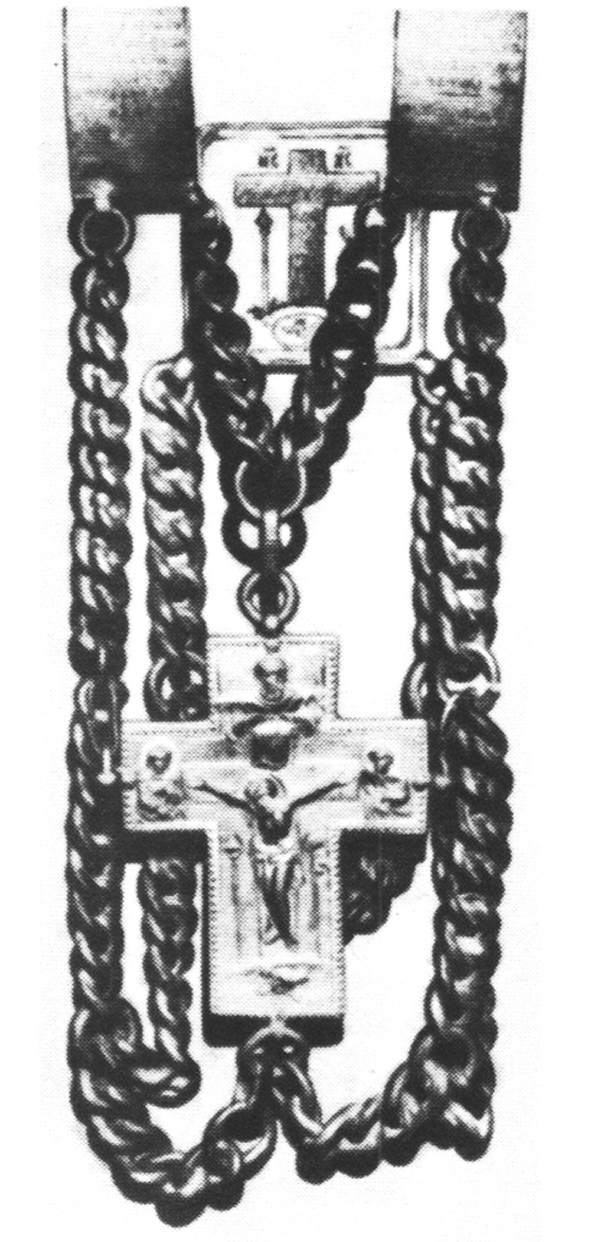

Ох, недаром искал Иван Большой Колпак великое русское терпение на Углицкой дороге. За кровь младенца, зарезанного в Угличе, платили русские люди дань непомерную и не могли расплатиться. И прибавил Иринарх себе цепь, когда убили царевича, и еще три сажени — по успении царя Федора Иоанновича. И взял он в руки палицу в три фунта весом, и принял сорок два креста по завещанию усопшего инока. Скорбя о всяком большом зле, отяжелял старец свое легонькое от постов тело. Были на нем вериги плечевые, нагрудные, ножные, путо шейное, связные поясные в пуд, восемнадцать оповцев медных для рук и перстов, камень в одиннадцать фунтов, оправленный в железные обручи, с кольцом, обруч для головы, семь вериг за спину, кнут из цепи для изгнания из тела бесов. Да пенек, да еще один. Всего девять пудов. И не убывало тяжести, но прибывало.

В один из дней, когда царь Василий Иванович Шуйский свадьбу втихомолку играл, сумерничал Иринарх с учениками, с келейниками своими Александром да Тихоном. Глядел, как тает свет и как напивается синевою белый нежный февральский снег. Старец узнал нынче от странника, что в Москве повесили у Данилова монастыря вора и самозванца «царевича Петрушку». И горько плакал, и бичевал себя нещадно железным кнутом, и повесил на грудь полуфунтовый ключ. У купца увидал и попросил. Тот и рад услужить Иринарху, на том свете зачтется.

Старец, приютившись у оконца, был похож в страшных железах своих на ежика. Личико доброе, детское. У инока Александра душа переполнялась слезами, и слезы стекали по его лицу, а он их не замечал. Так бы и взял старца на руки, так бы и отнес к золотому Господнему престолу, но подыми-ка. Десять пудов тяжелы, но с пудами уж как-нибудь, но где же оторвать от земли гору грехов, кои взвалил на себя Иринарх.

Сказалось иноку:

— Неужто так и будет с людьми до Страшного Суда? Неужто не научатся жить чисто?

— Так и будет, — сказал старец.

— И железы твои не устыдят?

— Не устыдят.

— Но зачем тогда обременяешь себя?

— Не на людей надежда, на Господа. Господь прогневается, Господь и простит... Сказано: «Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так правда возненавидит неправду, украшающую себя, и обвинит ее в лице, когда приидет Тот, Кто будет защищать преследующего всякий грех на земле...» И сказано: «Потерпите еще немного, и правда воцарится над вами».

— Грамоте не учен, а говоришь по-писаному, слово в слово. Всегда мне это удивительно, — признался Александр.

— Ты читаешь, а я слушаю. Что Бог положит на ум, то и помню.

— Учитель! — У Тихона глаза блестели. — Подай надежду: верно ли я понял, люди опамятуются?

— Завтра опамятуются, а послезавтра забудутся...

Людям жить, нам крест нести.

Тихон поник, и Александр тоже смутился духом.

— Столько монастырей, столько храмов, но ты сам говорил, что не отмолить нам всем одного Борисова греха?

— Не отмолить, — Иринарх вздохнул и глаза закрыл. — В монастырях тоже люди.

— Рассказывают, тебя утеснял прежний игумен. По два часа держал босым на морозе против келии своей...

— Обо мне болел, — сказал Иринарх. — Я свои сапоги нищему отдал. Стал босым ходить. Игумен обо мне печалился, и был я здрав и весел, а вот побежал в Ростов спасти человека от правежа и поморозил ноги. Три года пропадал в язвах, ходить не мог.

— Не уразуметь! Никак не уразуметь! — воскликнул пылкий Тихон. — Ты же доброе хотел сделать, а Бог наказал.

— Наказал. За гордыню наказал.

— Помоги мне, отче! — преклонил голову Александр. — Наваждение одолело. Молюсь ли, книгу ли святую читаю — стоит перед глазами родной дом, батюшка с матушкой, сестрички. А еще вишни грезятся: то белые, в цвету, в пчелах, а то уж в спелости, как облитые стоят, ягоды аж черны, и во рту будто косточку языком перекидываю туда-сюда.

— А меня до сих пор матушка во сне окликает: «Илья! Илья!» В Ростове себе снюсь, в лавке своей. Уж так торгую хорошо! Весь товар раскупили, последнее хотят взять, а я не уступаю, боюсь остаться с пустыми ларями. Я из дома в голод ушел, в Нижний, три года у крестьянина богатого работал. Скопил двадцать рублей, вернулся в Ростов, лавку открыл...

— Потому, знать, и выбрали тебя в келари, что знаешь деньгам счет, — поддакнул Александр.

Старец тихонько засмеялся.

— И поставили с охотой, и с еще большой охотой прогнали... Явился мне в видении святой Аврамий, наш, Ростовский. Тот, что сокрушил жезлом идола Велеса и воздвиг на капище обитель Богоявления. И с жезлом явился. Дал подержать. Царь Иоанн Грозный с тем жезлом на Казань ходил. Два слова всего и молвил: «Благословляю. Раздавай». Я и роздал из монастырской казны сколько успел, — улыбнулся, головою покачал. — А тебе вишни снятся... То жизнь мирская тоскует в нас.

Тихон вскрикнул, будто кипятком его обожгли, схватил кнут старца, принялся сечь себя.

Иринарх же был кроток, перекрестился и заснул.

И увидел с соколиного, с высокого лета зеленую землю, с городами да с церквами. И спросил неведомо кого: «Чья эта земля?» И ответили ему: «Русская». И потом явилась в небе литера «L» иноземного письма, сапогом. Придвинулась в черной туче к Москве. И блеснули, и пали на город не молнии — стрелы и сабли. И кровь потекла, пенясь, по улицам, и запылала та буква-сапог багровым огнем. Огонь сошел на церкви, на города, и вся земля русская обернулась кострищем. И поверх кострища был пепел, и ярый огонь проступал через него языками. И горела земля. И стала черной, как уголь. Проснулся Иринарх и сказал:

— Видел сон о погибели Русской земли. Литва придет и погубит. — И взял у Тихона свой кнут, и бил себя, не жалея силы, пока не изнемог, не обеспамятовал.

Испугался инок Александр, выдернул из стены цепь, на которой сидел, как сидели в той застенной келии и Тихон, и сам Иринарх. Побежал инок к игумену и рассказал о видении старца.

Пришел игумен под окно и молил Иринарха отвориться и пойти к царю. Иринарх не упорствовал, отвязался от стенной цепи, и отправился с иноком Александром в Москву. Пешком.

Василию Ивановичу стиснуло душу, будто ждал этого прихода. Дрогнул, да не спрятался. Велел сказать монахам, чтоб шли в Благовещенскую церковь, и сам туда пришел.

И оробел. И вспомнил тот жуткий миг, когда отводили его от плахи и когда всякая жилочка в нем дрожала и всякая мышца тряслась. И теперь его одолел озноб.

— Благослови, отче! — поклонясь затворнику в пояс, попросил Василий Иванович Шуйский. Иринарх, гремя цепью, приблизился, перекрестил царя и поцеловал. Василию Ивановичу полегчало, облобызал он монаха троекратно и приготовился слушать.

Иринарх, гремя цепью, приблизился, перекрестил царя и поцеловал. Василию Ивановичу полегчало, облобызал он монаха троекратно и приготовился слушать.

— Пришел правду тебе сказать, — объявил Иринарх со вздохами. — Видение мне было, царь. Видение о царствии твоем.

Погибнет Русское царство. В прах рассыпется. Литва на тебя придет.

Шуйский слушал, наклоняя голову, петушком. Но глаза его стояли, как стоят озера под осенним серым небом, ожидая льда.

Иринарх бросил на пол свою палицу. Палица загромыхала, но монах, не смутясь наделанному шуму и встрепенувшемуся Симеону, снял поклонный крест, а был крест во всю грудь, и водрузил на царя.

— Стой, как стоят храмы Божии. Покосишься на какой бок — сверзишься. Ты стой, а я за тебя помолюсь.

Шуйский, благодарно кивая, сложил руки на поклонном Иринарховом кресте.

— Благослови, отче, царицу.

— Где же она?

— В своих покоях. Я тебя отведу.

Взял старца под руку, Александра под другую, и пошли они в терем, на самый верх.

Марья Петровна не испугалась, хоть и суровы были железа на подвижнике и гремели очень. Ничего-то она не боялась в царицах, потому что имела в душе каждодневную тайную радость: царица! Пробудилась — царица, в постель спать легла — царица. И всякое-то дело у нее теперь, яства ли кушать, вышивать ли, Богу молиться, — царское.

Иринарх осенил Марью Петровну крестным знамением, она к руке его приложилась и, когда прикладывалась, услышала ласковое слово, исторгнутое от доброго сердца:

— Ты царя жалей. Кроме тебя да меня его никто не пожалеет.

Царь провожал гостей из палаты до самого двора, приказал дворецкому:

— Попотчуй странников драгоценных. Как самых высоких послов попотчуй. И лучше! И снаряди их в путь. И дай им мой возок и моих лошадей.

Мчали его к Борису и Глебу без ночных станов, меняя лошадей. То ли ради почести, то ли чтоб скорее с глаз долой, чтоб о пророчестве знали царь, да Бог, да пророк.

Подмазал-таки пятки Иринархов келейник Тихон. Когда поляки осадили Троице-Сергиев монастырь, крепился, но как Сапега пошел на Калязин, убоялся, снял с себя цепь в двадцать саженей и ушел искать покойное место. На Русской-то земле, в Смуту?

Те двадцать саженей принял на себя Иринарх. Обвился цепью и стал как в чешуе железной. Благословляя Тихона, одно просил исполнить:

— Того, кто побежит от тебя, кликни — его жду к себе.

Тихон еще до Святых ворот не дошел, а под окошком келий явился истовый в любви к Богу инок Корнилий, совсем юный, и с ним иноземец, прозванный смешливыми Никола-Мели-Емеля — Николо де Мело. Был он испанец, патер, начальствовал над миссионерами Восточной Индии. Домой надумал возвращаться через Россию и угодил на Соловки. То было при царе Борисе. Царь Дмитрий Иоаннович узнал о несчастном слишком поздно. Когда патер, радуясь освобождению, прибыл в Москву, прах царя Дмитрия уж был развеян из пушки. И поехал Никола не в Испанию, а во глубинку Руси, в Борисоглебский монастырь.

— Старец, — с укоризною сказал де Мело Иринарху, — ты денно и нощно умерщвляешь свою плоть. Пощади молодого, не запирай его от жизни. Он ничего еще не видел.

—То не я зову Корнилия, Господь зовет, — ответил Иринарх. — И ты напрасно думаешь, что из нашего затвора не видно жизни. Ах, кабы по-твоему было!

— Я слышал, святой отец, что тебе открыто будущее, но стоит ли будущее великолепия дня нынешнего? — возразил испанец. — Велика ли польза знать чужое завтра? Знаешь ли ты свое?

Иринарх благословил иноземца поклонным своим крестом: Одно Бог открывает, другое закрывает. Тот, кого ты ждешь в двух ночлегах от монастыря. В моей келии будет через неделю.

«Де Мело, вздрогнул — он ждал избавления от прихода Сапеги. Про себя спросил:

— Скажи святой отец, когда я буду дома?

— Никогда, — ответил Иринарх. — Молись. Господь милостив. — И было видно: страдает.

Знал Иринарх — ограбят пришлые люди монастырь, и его, грешного старца, ограбят. Втроем молились. Спали стоя, по два часа. Всю ночь бичевали себя, весь день пели Господу славу, но ни единой буквы не переменилось в Голубиной Книге Судьбы.

Сапега, побитый Окопиным-Шуйским под Калягиным, ограбил Ростов, а его ротмистр Сушинский ограбил Борисоглебский монастырь. У ротмистра был приказ поглядеть, как без хлопот взорвать твердыню. Сапега, потративший больше года, и без успеха, на осаду Троице-Сергиева монастыря, готов был развеять в прах всякую крепкую стену в Русском царстве. Сушинский, докладывая, помянул о трех монахах, сидящих в стене на цепях и обвешанных железом и каменьем.

— Я вошел к ним, а они за Шуйского молятся. А монах Николо де Мело, которого мы освободили, сказал, что самый старый из них ходил к Шуйскому и предрек погибель и ему, и всей Московии. Я пригрозил им, но этот самый Иринарх, на котором одной только цепи саженей с тридцать, сказал мне, чтоб я о себе молился и плакал.

— И вы молитесь, ротмистр? — спросил Сапега, и взгляд его был тяжел, как ядро.

— Мне известно, что вы не только ограбили монастырскую казну и монахов, но утаили в свою пользу девять десятых награбленного. Мне также известно, ротмистр, что вы были зачинщиком разрушения серебряной раки ростовских святых. Вы народ на нас подняли, ротмистр, весь народ. Я обязательно навещу провидца, он был прав. Ваша судьба решена. Вас, ротмистр, повесят.

Приехал Сапега в Борисоглебский монастырь и пошел прямо к Иринарху в стену. И как увидел сидящего в цепях, так и воскликнул:

— Благослови, батько!

Иринарх благословил воителя ласково, пенек свой для сиденья подставил.

— Как сию муку великую терпишь? — изумился Сапега.

— Бога ради терплю. И темницу мою светлую, и муку радостную.

— Сказали мне, что за царя Дмитрия Бога не молишь, а все за Шуйского.

— Аз в России рожден и в России крещен. И аз за русского царя Бога молю.

Сапеге всего-то было тридцать три года, но война состарила его на все пятьдесят, а тут улыбнулся, поглядел на своих весело:

— Правда в батьке великая! В коей земле жити, тому и царю прямити. Мне, батько, сказывали, что тебя пограбили.

— Приехал пан лют Сушинский. Пограбил весь монастырь, не токмо меня, грешного старца.

— За то пан, Сушинский повешен. — И спросил, смутясь: — Ты вроде будущее сказать можешь?

Иринарх притих и припал вдруг к плечу Сапеги, совсем как старый отец к дорогому сыну:

— Полно тебе в России воевать! Возвратись в свою землю. Верь — не верь, сердись — не сердись. В твоей воле — можешь и прибить, но я и Шуйскому правду сказал.

— Говорят, ты предрек ему погибель?

— Чего тебе о Шуйском печаловаться, о себе послушай: если не изыдеши из Руси или опять придешь на Русь, то убиен будешь.

— Суров ты, батько! — усмехнулся Сапега, но тотчас о Сушинском вспомнил. — Чем тебя наградить? Я такого крепкого и безбоязненного не встречал ни в Речи Посполитой, ни в Московии.

— Я Святому Духу не указчик, — ответил Иринарх, — Я от Святого Духа и питаюсь. Как тебя Святой Дух научит, так и сотворишь по его святой воле.

— Прости, батько.

Поклонился подвижнику, поглядел на Александра с Корнилием и ушел.

Монастырь не тронул. Прислал Иринарху пять рублей.

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский долго стоял в Александровской слободе. Москва ждала избавления от Тушинского Вора, Троице-Сергиев монастырь из последних сил противоборствовал Сапеге, но князь Михаил всю свою жизнь был верен дедовской присказке: поспешишь — людей насмешишь.

Враги, — видя вблизи себя свежее, сильное русское войско, теряли покой и проникались предчувствием погибели. Но народ жаждал скорого возмездия, скорейшего!

И прислал Иринарх князю просфору, с иноком Александром прислал.

— Что же твой старец врагов жалует? — спросил Скопин строго, помня, что Иринарх благословил Сапегу. В молодые годы люди строги чрезмерно, а князь от роду был двадцати трех лет.

Инок Александр поклонился.

— Пан Сапега хотел взорвать монастырь. Где тогда были русские рати? И, не видя спасения, старец Иринарх выставил против войска кротость и твердость. При поляках Бога молил за царя Шуйского, а Сапеге сказал, чтоб домой шел.

Скопин помягчал, принял просфору. И сказал ему инок Александр:

— Вот тебе наказ старца Иринарха: «Дерзай! Господь Бог да поможет тебе! К Троице ступай не мешкая. Гроздь выстояла и вызрела. Тебе плоды собирать».

И князь Михаил Васильевич пошел к Троице-Сергиеву монастырю, и Сапега бежал, бросив лагерь, пушки и награбленное...

Скоро и Москва, трезвоня, торжествовала избавление, да недолгим было торжество. Князь Михаил умер, царя Шуйского свели с престола, и Россия разбрелась во все стороны, и в Кремле сели поляки.

Посылал тогда Иринарх просфору в Ярославль князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, приказывал вести рати к Москве. И, как приспело время, — повели. Поход — дело громадное, но не посмели воеводы пройти мимо Иринарха.

— Сколько же на тебе всего, господин наш?! — изумился Козьма Минин.

— Куда меньше, чем грехов, висящих на нас виснем. Мы и не видим их, слепцы горемычные! — И снял Иринарх с груди своей поклонный крест. — Даю вам на время. Как будете в Москве, так пришлю за ним. Держите крепко, а я верижки мои покамест подержу.

И вздохнул старец, и улыбнулся.

— Тяжелее цепей, каменьев, пеньков — мой сон, посланный мне Господом. Уж ложь-то вся догорела в костре. Пора птице ворохнуться.

— Какой птице? — не понял Козьма Минин.

— Русской птице. Фениксу.

Обвивался Иринарх цепями до самой смерти. Ко Господу он отошел 13 января 1616 года. Из шестидесяти восьми прожитых лет тридцать восемь он был в затворе и в веригах. Чудес при гробе его — при возложении на больных цепей и крестов — совершилось тринадцать.

Владислав Бахревский

архив газеты "Тайны века" 2004 г Харьков